জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ওপার বাংলার বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মে, বাংলা ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। বাবা ফকির আহমেদ ধর্ম-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কবিদের বাড়ির পাশে দীঘির ধারে মক্তবে ভর্তি হবার পর কবি অল্প দিনে আরবি ফার্সি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বাবা মারা গেলে কবিকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হলো। ইমামতি ও মক্তব্যে শিক্ষকতা করে পাওয়া অর্থ দিয়ে সংসার চলতে থাকে। কবি দুরন্ত হলেও মন ছিলো উদার। চাচা কাজী ফজলে করিমের প্রতিভা কবিকে প্রভাবিত করে। কবি বাংলা ফার্সি মিলিয়ে কবিতা লিখে সবাইকে অবাক করে দিলেন। মসজিদের ইমাম, মক্তবের শিক্ষক আবার লেটো দলের সঙ্গে সংপৃক্ত থাকায় কবি সমালোচিত হলেন। তবে এ বিষয় কবি বিচলিত হলেন না। ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে কমিক ও গান লিখলেন। হারমোনিয়াম বাজানোও শিখে ফেললেন।

অন্যদের কাছে কলকাতার গল্প শুনে যেখানে যাবার ইচ্ছায় বাড়ি থেকে পালিয়ে আসানশোলে রুটির দোকানে ৫ টাকার চাকরি নিলেন। রাতে তিনি যখন পুঁথি পাঠ করতেন তখন ভিড় জমে যেতো। কবির প্রতিভা দেখে সেখানে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা এপার বাংলার ময়মনসিংহের সিমলা গ্রামের রফিজউল্লাহ ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তাকে এপারে এনে দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। পরের বছর কবি ভর্তি হন রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে। দুরন্ত হলেও তিনি স্কুলের নিয়ম-কানুন মানতেন, শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতেন। বাধা-ধরা নিয়ম ভালো না লাগলেও পরীক্ষায় প্রথম হতেন। তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, স্থানীয় লোকজন তাকে সহযোগিতা করতে থাকেন।

স্কুলের কাছে একটি বট গাছের নিচে কবি সবাইকে নিয়ে আসর ও আড্ডা বসাতেন। তার খরচাদি দিতেন ওবায়দুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে স্কুল মেসে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। কবির লেখালেখিতে হাত সুন্দর হওয়ার কারো আগমন ও বিদায়ের মান পত্র তাকে দিয়ে লেখানো হতো। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে স্কুলের রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ৪ টাকা পুরস্কার পান। অস্থির কবি সব সময় মাথা উঁচু করে চলতেন। মেট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে ৪৯ বাঙালি পল্টনে যুক্ত হয়ে করাচি চলে যান। সেখানেও লেখালেখি থামাননি, ফার্সি পড়তে তার ভালো লাগতো। বাঙালি পল্টনে পদবি পান হাবিলদারের। হাবিলদার পরিচয়ে লেখালেখি করতেন। তার লেখা ‘বাউন্ডেলে’ ‘সওগাত’ ‘মুক্তি’ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য প্রত্রিকায় প্রকাশ হলে তার পরিচিতি বাড়তে থাকে। যুদ্ধ থামার পর তার থাকার জায়গা হয় কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে পত্রিকা অফিসে। এরপর কলকাতার পার্ক খ্রিষ্টের ৩২ নম্বরে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ‘নবযুগ’ পত্রিকায় যুক্ত হন কিন্তু পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বিট্রিশ সরকার চাকরির প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখান করে শান্তিপুর থেকে মোজ্জামেল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে আরো বেশি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। ‘বিদ্রোহী কামালপালা প্রকাশ হলে ভারত বর্ষ আলোড়িত হয়ে উঠে’। তার এই কবিতা ‘বিজলী’ ‘সাধনা’ তে ও প্রকাশ হয়। তিনি তার লেখার মধ্য দিয়ে ভারতবাসীকে মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্ন দেখালেন। ঢাকার নবাব পরিবারে এক মহিলা ‘মোসলেম ভারতে’ ছাপানোর জন্য একটি ছবি পাঠান। নৌকার হালে নবীজির চার সাহাবির নাম, সবার ওপরে নবীজির নাম। ছবির নিচে কী লেখা হবে তা নিয়ে সবাই ভাবতে থাকলে কবি লিখে ফেললেন ত্রিশ লাইনের ‘খেয়া পাড়ের তরী’ কবিতা।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ আগষ্ট ‘ধুমকেতু’ প্রকাশ হলে ভারতবর্ষে হৈচৈ পরে গেলো। ‘ধুমকেতু’তে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ও কবিতা ছাপা হয়। কবির লেখা ‘অগ্নিবীনা’, ‘ব্যথার দান’ প্রকাশ হলে ব্রিটিশ সরকার ‘ধুমকেতু’ বন্ধ করে কবিকে গ্রেফতার করে। কবি কলকাতার আলীপুর জেলখানায় লেখেন ‘রাজবন্দির জবান বন্দি’। তাকে পাঠানো হয় হুগলি জেলখানায়, এরপর বহরমপুর জেলখানায়। কবি এখানে স্থির থাকতে পারতেন না। বন্দি সঙ্গীদের নিয়ে গান করতনে আসর বসাতেন। জেল কর্তৃপক্ষের আচরণে অনশন করলে শিলং থেকে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিকে অনশন না করার জন্য টেলিগ্রাম করেন কিন্তু এটি কবি পাননি। কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে নাগরিক সমাবেশে কবিকে অনশন না করার আ্বান জানায় তার বন্দি সঙ্গীরাও।

কিন্তু কবি অনড়। কবির মাও কবিকে অনশন ভাঙাতে পারেননি। অনশন ভাঙান এপার বাংলার কুমিল্লার দৌলতপুরের বিরজা সুন্দরী দেবী। তিনি কবি পত্নী আসালতা সেন গুপ্তা দুলির কাকিমা, কবি তাকে মা বলে সম্বোধন করতেন। আলী আকবর খানের আমন্ত্রণে কবি কুমিল্লায় এসে লেখেন ‘দোলনচাঁপা’, ‘ছায়ানট’ ‘পূর্বের হাওয়া’ ‘ঝিঙে ফুল’। এর মাঝে কবির জীবনে ঘটে রহস্যজনক ঘটনা। কবি বন্ধু ছিলেন নাট্যকার প্রকাশক সাহিত্যিক। কলকাতা হাজী লেনের বাড়িতে কবির বিয়ে হয় আসালতা সেনগুপ্তার দুলির সঙ্গে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান পক্ষ-বিপক্ষ তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো। অনেক নামীদামি ব্যক্তি বর্গ কবিকে ভালোবাসতেন খোঁজখবর নিতেন। বিয়ের ঘটনার বিতর্কে কবি কলকাতা ছেড়ে হুগলি চলে গেলেন। কয়েকটি পত্রিকা তার লেখা ছাপা বন্ধ করে দিলো। কেউ বাসা ভাড়া দিতে রাজি হচ্ছিলো না। কবির ইচ্ছা ছিলো তার লেখাগুলো দিয়ে বই প্রকাশ করে পাঠকের কাছে তুলে দেবেন কিন্তু এটা সম্ভব হলো না। কবি পুত্র আজাদ কামালের আকিকার দিন খুব আনন্দ হলো কিন্তু তিনি মারা গেলে কবি বিচলিত হয়ে গেলেও দমলেন না। হুগলি ছেড়ে তিনি চলে গেলেন কৃষ্ণনগরে। হেমন্ত কুমার সহযোগিতা দিয়ে কবিকে চাঁদ সড়কে সুন্দর একটি বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। কবি লিখলেন ‘মৃত্যু ক্ষুধা’। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি নজরুলকে বলেছিলেন ‘দেখ তোর ভাগ্যে দুঃখ আছে’। সত্যি কবির ভাগ্য ছিলো দুঃখে ভরা। বামনেতা কমরেড মুজাফর আহমেদ ‘লাঙল’ পত্রিকা প্রকাশ করে এর পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন কবিকে। তিনি এখানে লিখলেন ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটি। কবির চিন্তা ভাবনা ছিলো মানুষ এর পর কর্ম। কোনো ধর্মকে তিনি উপেক্ষা করেননি। সবার মধ্যে মিলন সেতু গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কবি ভাবতেন, লিখতেন। তার লেখায় পেতো আল্লাহ, রসুল, ইসলামি সাহিত্য-কবিতা আবার হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর বন্দনা সংগীত। এ ব্যপারে কবি ছিলেন পারদর্শী।১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে এপার বাংলার ফরিদপুরে কংগ্রেস সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তার দেখা হলে কবি চরকার গান গেয়ে গান্ধীকে মুগ্ধ করেন। এই সম্মেলনে কবির লেখা নিষিদ্ধ ‘বিশের বাঁশি’ কাব্য গ্রন্থ গোপনে বিক্রি হয়। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে কবি ঢাকার মুসলিম সাহিত্যে সম্মেলনে আসেন। আসার সময় কবি লিখেন ‘আসিলে কেগো অতিথি...’। কলকাতার এলবার্ট হলে কবিকে গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। গাওয়া হলো কবির লেখা গান ‘চল চল...’। কবিকে রুপার পাত্রে সোনার দোয়াত কলম উপহার দেয়া হয়। নেতাজী সুবাস চন্দ্র বসু বক্তব্য দেন। কবি গাইলেন ‘বীরদল চল সমরে...’, দুর্গম গিরি কান্তার মরু...’। তারিখটি ছিলো ১৫ ডিসেম্বর।

শিশু-কিশোরদের জন্য তার লেখা কবিতা, ছড়া, নাটক, গল্প, গান শুধু শিশু-কিশোর নয়, নানা বয়সীদের আকৃষ্ট করে। পরের বছর কবি আবারো এই সংগঠনের সম্মেলনে ঢাকায় আসেন। তিনি ঘনিষ্ঠ হন বহু নামীদামি ব্যক্তির সঙ্গে। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশেষ ব্যক্তিত্ব হাবিবুল্লাহ বাহার কবিকে চট্রগ্রামে আমন্ত্রণ জানান সবাই আতঙ্কিত কি জানি হয়। কবির পরনে মুসলিম পোশাক। এখানে লিখলেন ‘শিধু হিন্দোল’। কবি সাড়া ফেলে দিলেন সারা ভারতবর্ষে। কারণ, শুধু মসুলমানরা নয় হিন্দু সস্পদায়ের একটি অংশও কবিকে মেনে নিতে পারছিলো না। কবি যখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন তখন তার কিছু ঋণ হয়। কলকাতা এলবার্ট হলে নজরুলজয়ন্তী করে সংগ্রহ করা অর্থ দিয়ে কবির ঋণ পরিশোধ করেন।

এপার বাংলার রামপুর বোয়ালিয়া খ্যাত রাজশাহীতে মসুলমান সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিলেন। এ নিয়ে বিশেষ ব্যক্তিত্বরা ভাবতে থাকেন। পরিকল্পনার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজশাহী ক্লাব গঠন করা হয়। এখানে আসার জন্য কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কলকাতায় তখন রাজশাহী কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী মাদারবক্স আইন নিয়ে পড়ছেন। (মুসলিম লীগ সরকারের আইন সদস্য, ভাষা সৈনিক, বাকশাল সরকারের জেলা গভর্নর আতাউর রহমানের শশুর) তিনি সব ব্যবস্থা করে কবিকে আনার জন্য প্রতিনিধি যেতে বললে কয়েক জন সেখানে গেলেন। কবি রওনা দিলেন, সময়টা ডিসেম্বরের শেষ দিকে। তার সঙ্গে কবি বন্দে আলী মিয়া, কবি শাহাদাৎ হোসেন। প্রফেসর ড. সাকলায়েনের দেয়া তথ্যে জানা যায় ছাত্রনেতা বদরুল রেজা কবির সঙ্গে ছিলেন। ড. মো. মাহাবুব রহমানের দেয়া তথ্যে জানা যায় কবির সঙ্গে ছাত্রনেতা মো. ওয়াশেক ছিলেন। তসিকুল ইসলাম রাজার দেয়া তথ্যে জানা যায় কাদির গঞ্জের হাজী লাল মোহাম্মাদ সরদারের গাড়িতে করে কবিকে নাটোর থেকে রাজশাহী জেলা সদরে আনা হয়। কবির সফর ছিলো তিন দিনের। তিনি কোথা থেকে কোনদিন কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তা নিয়ে ভিন্ন মত আছে। সেগুলোতে না গিয়ে বলা যায় রাজশাহীতে অবস্থান কালে এখানকার মানুষের জেগে ওঠার ইচ্ছা শক্তি বেড়ে যায়। কবি রাজশাহী কলেজের ফুলার ভবনে আলোচনা পর্বে তার কন্ঠে ‘চল চল চল’...গানটি গাইলে রাজশাহী কলেজ চত্বর কেঁপে ওঠে।

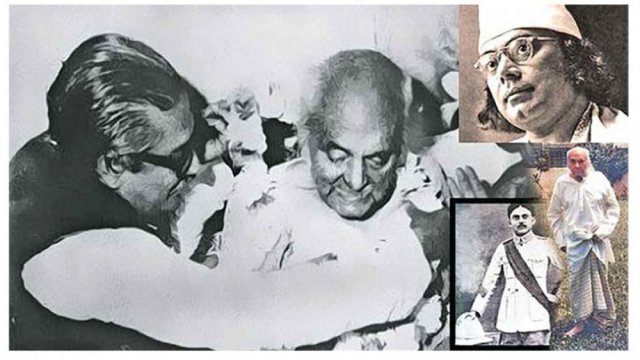

রাজশাহী বরেন্দ্র জাদুঘরের পশ্চিমের মাঠে দ্য রাজশাহী মুসলিম ক্লাবের অনুষ্ঠানে বক্তব্য, কবিতা, গান, শুনিয়ে সবার মন জয় করেন। হেতেম খাঁ চৌধুরী দালানেও গান, কবিতা দিয়ে আসর জমিয়ে দেন। কাদিরগঞ্জে হাজি লাল মোহাম্মদ সরদারের বেলতলা ভবনে গানের আসরে তিনি গান, কবিতা, আবৃত্তি করেন। প্রমদানাথ টাউন হলে কবিকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়। এই আয়োজনটিও ছিলো খুবই প্রাণবন্ত। কবি ইতিহাসবিদ অক্ষয় কুমার মৈত্রর সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করতে গেলে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেন। কবি স্বদেশি আন্দোলনের শক্তি কবি রজনীকান্ত সেনের বাড়ি ও তার সাধনা ক্ষেত্র পরিদর্শন করে নাটোর হয়ে কলকাতা চলে গেলেন।

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কবিপুত্র বুলবুল মারা গেলে কবি আসহায় হয়ে গেলেন। বুলবুল গাড়িতে ওঠার আবদার করতো কিন্তু কবি তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারেননি। সে সময় কোনো গাড়িচালক বসন্ত রোগীর লাশ গাড়িতে নিতেন না। এক চালক পাঁচ টাকার বিনিময়ে লাশ গোরস্থানে পৌঁছে দেয়। কবি বুলবুলের বিছানায় পাশে বসে ইরানি কবি রুবায়েত হাফিজের ৭৩টি কবিতার বাংলা অনুবাদ করেন। গবেষকদের মতে কবির গানের সংখ্যা ৪ হাজার। কবি অভিনীত সিনেমার নাম ‘ধরব’। কলকাতায় কবির গ্রামোফোনের দোকান ছিলো। কবিকে জানার শেষ নেই। নানা প্রতিভার ব্যক্তিত্ব কবি কাজী নজরুল ইসলাম মনে প্রাণে ছিলেন অস্প্রদায়িক। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কোরআন শরিফের ২৮টি সুরা কাব্যে অনুবাদ করে কাব্যে আমপারা নামে প্রকাশ করেন। এক সময় কবি হয়ে গেলেন অন্য রকম ধ্যান-ধারণার। ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি কালি সাধনায় মগ্ন হন। লিখলেন বড় ছোটদের জন্য কবিতা, গান, নাটক, ছড়া। কবির সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিবিড় সম্পর্ক ছিলো। বঙ্গবন্ধু সে সময় কলকাতায় থাকতেন। তাদের দেখা হতো কথা হতো আলোচনা হতো। একবার কবি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় ‘বাঙালির জয় হোক’ বললে বঙ্গবন্ধু কবির এ উক্তিটি তার চিন্তাভাবনায় গেঁথে ফেলেন।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির রজতজয়ন্তীতে সভাপতির ভাষণে বলেন, ‘বিশ্বাস কর আমি কবি হতে আসিনি প্রেমহীন নিরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চির দিনের জন্য বিদায় নিলাম’। কবি ছিলেন অখণ্ড ভারতের পক্ষে এবং বিট্রিশ শাষণের বিরুদ্ধে। কবি থেকে গেলেন ওপার বাংলায়। গবেষকদের মতে তার গ্রন্থের সংখ্যা ৫২টি। অসুস্থ কবিকে সুস্থ করতে শত চেষ্টা করেও তাকে সুস্থ করা গেলো না। ছাত্রলীগের নিউক্লিয়াস গ্রুপ কবির উক্তি ‘বাঙালির জয় হোক’ তাদের ভাবনায় যুক্ত করে তা জয় বাংলা স্লোগানের রূপান্তরিত করে। ১৯৭০ এর নির্বাচনের সময় তারা এ স্লোগানটি দেন। বাঙালির জয় হোক থেকে রূপান্তরিত ‘জয় বাংলা’ স্লোগানটি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সবাইকে এক করে মুক্তিযুদ্ধকে শাণিত করে। এ স্লোগান মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান। বিজয় অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু কবিকে ঢাকায় এনে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে নাগরিকত্ব দেন। তার পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করেন। আনন্দের মধ্য দিয়ে কবির জন্মদিন পালিত হয়। কবি একটি গানে বলেছিলেন তাকে মসজিদের পাশে কবর দিতে। কবির ইচ্ছা অনুয়ায়ী তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মসজিদের পাশে কবর দেয়া হয়। কবির উক্তি ‘বাঙালির জয় হোক’ থেকে রূপান্তরিত ‘জয় বাংলা’ স্লোগান সর্বজনীন স্লোগান। এ স্লোগান কোনো দলের স্লোগান নয় এ স্লোগান দলমত নির্বিশেষে সবার। প্রত্যেকের উচিত মুক্তিযুদ্ধের এ জাতীয় স্লোগানকে ধারণ করা। এর জন্য শত শত জীবন গেছে। শত মানুষ লাঞ্ছিত হয়েছেন। আমরা পেয়েছি লাল সবুজ পতাকার বাংলাদেশ।

লেখক: সংস্কৃতিকর্মী, রাজশাহী